本記事は、USA Volleyball(米国バレーボール協会)のコラムに掲載されていた(現在、閲覧不可)『Court Management for Coaches』をベースに、その核となる理念をバレーボールの育成年代(ユースカテゴリー)のコーチ向けに解説し、筆者の解釈を加えたものである。

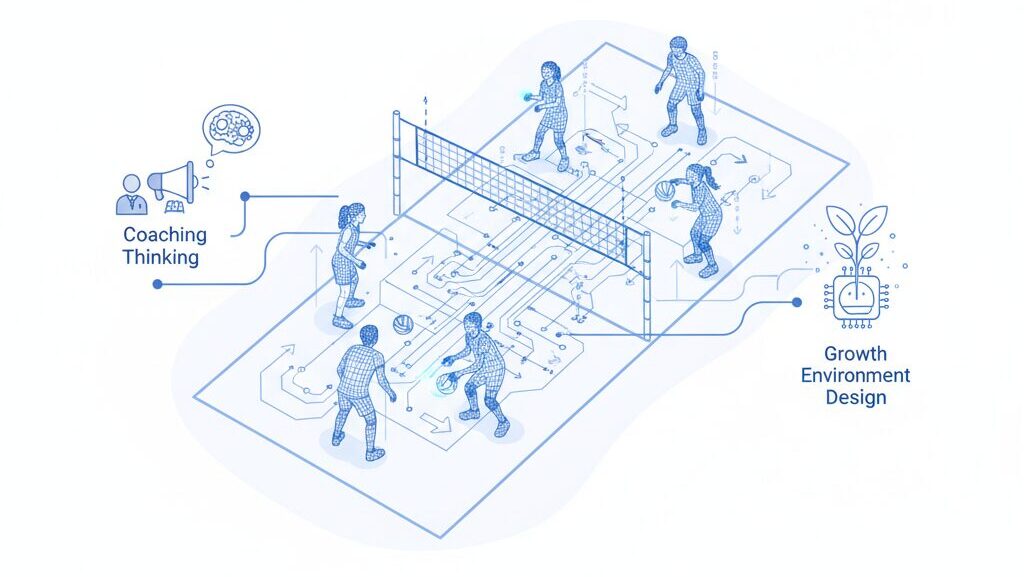

バレーボールコーチングにおけるコーチング技術とは、単に技術を教えることではない。限られた時間とリソースの中で、いかにプレーヤーたちの成長を最大化できる環境をデザインするか、すなわちコートマネジメントの哲学を構築することこそが、現代のユース育成に求められている。

本記事が、読者であるコーチの日々のコーチングを振り返り、システム思考に基づく新たな育成哲学を生み出す一助となることを願う。

コートマネジメントの基本原理:いかにプレーやーを「忙しく」させるか

練習時間の価値を最大化する「目的志向型」ドリルの設計

一つのコートに20人以上のプレーヤーとコーチが1人という状況は、特に育成現場では珍しくない。この状況下で「プレーヤーたち全員を忙しくさせる」という要求は高いが、これは効果的なコートマネジメントの第一歩として不可欠な原則である。

プレーヤーを忙しくさせる、すなわち練習密度を高く維持することは、彼らに「練習内容」を明確に伝えることと同じくらい、その「目的」を与えることが重要である。プレーヤーは、ボールに触れる一回一回が、設定された正しいゴールに向かって前進するための重要な課題であると感じるべきである。

この原則に基づき、練習ドリルは時間で区切るよりも、設定した明確なゴールをクリアすることで完結する「目的志向型」とする方が効果的である。プレーヤーたちは熱心にバレーボールの練習に取り組めば取り組むほど、悪ふざけや無駄なエネルギーを使う余地をもたなくなる。

自律性を育むボールタッチの増加策

練習中にプレーヤーがボールに触れる機会を増やす工夫として、まずプレーヤー自身がボール出しを行えるようなドリル設計を導入すべきである。

こうしたドリルは、プレーヤーたちがより多くのボールタッチを得られるだけでなく、自立心を育むことにも繋がる。例えば、初心者に対しては、最初から高度なボール出しを求めるのではなく、他のプレーヤーとの連携を通じたボール出し、つまり手と目のコーディネーション(協応性)の要素の一つとして位置づける。

プレーヤーが自律的に動くための目的伝達として、以下の要素を具体的に説明することが推奨される。

- ボール出し:正しい位置(ポジショニング)から正確なボールを供給する練習である。

- パス・レシーブ:出されたボールに素早く反応し、次のターゲット(セッターやチーム内のプレーヤー)に向けて最適な軌道でボールを運び出す練習である。

このように練習の目的を具体的に伝えることで、プレーヤーはボールタッチの全てを「重要な課題」として捉えることができる。

効率化のための戦略的グルーピング

大人数での練習時間を最大化する方法として、メンバーを複数のグループに分け、ローテーション形式で練習項目に取り組ませる手法がある。

ただし、技術項目をリスト化し、ただローテーションさせるだけでは、短い時間で習得することは困難である。そのため、グループごとに具体的かつ測定可能な小目標を設定し、得点化することが有効となる。

- 小目標の例:「セッターにボールが返る」「全員がボールに触れる」「トランジションから3本目まで繋ぐことができた」など

コーチは、プレーヤーをコートの外で20秒以上休憩させていないかという問いを常に自らに課し、「何も考えずに立っているだけの時間」や「無駄に順番を待つ時間」を徹底的に排除すべく、常に練習内容を改善する挑戦を続ける必要がある。

戦略的グルーピングとパートナー選びの哲学

選手の社会的システムの理解と活用

チームが若く、情緒的に不安定な時期であるほど、グルーピングやパートナー選びの戦略がコーチング効果を大きく左右する。コーチは、プレーヤー一人ひとりの個性を理解し、彼らがコートという社会的システムの中でどのように影響し合っているかを知ることが不可欠である。

- 誰が集団内で影響力を持っているか?

- 誰が努力家で、誰が内向的か?

- 誰と誰が相乗効果を生むか?

最高の学びを生み出す環境は、偶然(例:じゃんけん)に任せるのではなく、コーチが最大限の成長と学びを生み出す方法で意図的にデザインされるべきである。

成長の最大化を目的としたグルーピングの設計

グルーピングやパートナー選びの絶対的なルールは存在しないが、その目的は常に「成長の最大化」である。コーチの育成哲学やチームの発達段階に応じて、その設計は異なってくる。

- 安定性の維持:

新しいチームや攻撃性の高いプレーヤーが集まるチームの場合、平穏さを維持することを優先し、攻撃的なプレーヤーと穏やかなプレーヤーの間に、緩衝材となる自信に溢れたリーダーを配置する。 - 技術的熟達の促進:

特定の技術レベル向上に焦点を当てる場合、モチベーションを高めるために、技術的に熟達したパートナーを意図的に組ませる。 - 挑戦と相互依存:

成長を後押ししたいプレーヤーに対しては、パートナーとの相互サポートなしには克服できないような高次の課題を設定する。

多角的タレント育成のための異能力ペアリング

技術レベルの差が激しいチームをマネジメントする上で、異能力ペアリングは非常に強力なツールである。

- 同等レベルでの練習:同等レベルのプレーヤー同士で組み、練習ドリルの難易度を適正化する。

- 異能力ペアリング:初心者には経験豊富なプレーヤーとパートナーを組ませる。

- 初心者のメリット:取りやすい正確なボール出しと、的確なフィードバックを得られる。

- 経験者のメリット:初心者の不正確な荒れたボールを受ける機会を得ることで、状況適応能力(適応性)の練習となり、また教える立場でバレーボール理論の理解が深まる。

コーチは、グルーピングの失敗や、パートナー同士の喧嘩といった問題を放置してはならない。それはプレーヤーにとって「懲罰」となりかねない。プレーヤーの取り組みを深く観察し、成長に繋がらないと判断した場合は、躊躇なくパートナーを再設定することが、コーチの重要な環境デザインの役割である。

チームの集中力とコーチの姿勢:対立(コンフリクト)への対処

体育館の最優先事項を姿勢で示す

プレーヤーたちが最大限に練習に集中し、多大な努力をしている状況下でも、些細な対立(コンフリクト)や言い争いは避けられない。特に低学年やチームの不安定な時期には、練習開始前に個人的な諍いが起こることもある。

コーチがこれらの全ての「いざこざ」を解決しようと仲裁責任を負うと、コーチのエネルギーや意識はバレーボールや熱心に学ぼうとするプレーヤーたちから逸れ、疲弊してしまう。

この状況を避けるために、コーチは自身の「姿勢」を通じて、体育館における最優先事項をプレーヤーに示すべきである。

些細なコンフリクトへの時間管理に基づく対処法

些細な「いざこざ」が発生した場合、コーチは感情的に介入する代わりに、「時間管理」に基づく冷静な対処法を用いることが有効である。

例:「君たち両方ともストレスが溜まっているようだね。助けてあげたいが、今はチーム全体でこの練習を遂行する必要がある。そこの隅(体育館の端)に座っていてね。タイミングができたらすぐに君たちのところに戻る。」

そして、5分間そのままにさせておき、その後「練習に戻る準備ができたか?」と尋ねる。

ほとんどの場合、プレーヤーからはポジティブな返答が返ってくる。もし彼らがまだ喧嘩を続けたいようであれば、他のプレーヤーたちが真剣に練習に励んでいる姿を見せるため、さらに5分間の「観察の時間」を与える。

この方法は、「体育館での最優先事項は、バレーボールと、バレーボールを学ぼうと全力を傾けるチームメンバーである」という明確なメッセージを、言葉ではなくコーチの毅然とした姿勢としてプレーヤーに伝える効果を持つ。これにより、結果的に「いざこざ」が生まれる頻度自体を少なくさせる効果も期待できる。

もちろん、いじめや繰り返される大きな争いごとに対しては、時間をかけた真剣な対話や仲裁が不可欠である。しかし、多くの些細なコンフリクトの対処において、この「姿勢を示す方法」は非常に有効である。

協働的な学びの物語

共有された成長の物語を構築する

チームの最終的なゴールは、様々な個性が発揮されるグループの中で、「チームワークの感覚」を研ぎ澄ませていくことである。コートマネジメントの流儀は、「成長という変化を起こすための空間を創り出すこと」であり、この空間が一度確立されれば、他の方法論は補助的なものとなる。

チームワークの種は、すでに練習の中に植えられている。様々なパートナーとの協働、厳しいドリルへの挑戦、慣れない動きの探求、そして他者の成長を目撃する瞬間である。

効果的なコートマネジメントを行なっていくための最後のピースは、プレーヤーたちを「共有された学びの物語(Narrative of Collaborative Learning)」の中へ導いていくことである。プレーヤーたちは、深く結びついたチームとして挑戦に立ち向かい、失敗やストレスフルな状況の中でもお互いをサポートし合い、最終的に協働する能力とバレーボールの知識・技術をチームとして獲得し、成長していく。

練習前後の構造化されたフィードバックの導入

上記のプロセスをチームに取り入れる手段として、練習前後の数分間を利用した構造化された話し合いの場を設けるべきである。

- 練習前:コーチは、その日心に留めてほしい「何か」(例:トランジション時の声かけ)を簡潔に言及する。

- 練習後:プレーヤーたちに、以下の要素を発見し、共有するよう求める。

- 他のメンバーのチームへの具体的な貢献を発見した瞬間

- 誰かが困難な状況にうまく対処し、成長した瞬間

- 誰かが特別な技術を身につけた瞬間

初期段階ではコーチがこれらの言葉を伝えることが多いが、チームが成熟するにつれ、プレーヤー自身に当日の共有内容を提案してもらうべきである。

こうした簡単な振り返り(リフレクション)は、プレーヤー同士が互いの強みや日々の努力を正しく認識し、コミュニティ感覚を養う手助けとなる。この継続は、プレーヤーたちの努力と成長の結びつきをより強くし、長期育成(LTAD)における最初の大きな成長曲線を描くために極めて重要な要素である。

プレーヤーたちが一度でも「努力が共有化されれば、それに伴う成長もまた共有化されていく」というシステム思考の考え方を身につけることができれば、コーチは長く厳しい育成の戦いに勝ったも同然である。

総括:コートマネジメントは「環境デザイン」である

本記事が取り扱った「コーチによるコートマネジメント」は、単なる「管理」を意味しない。筆者の解釈として、ここで使われている「マネジメント」は、「プレーヤーの成長環境デザイン」という表現が最も適切であると考える。

コーチは、プレーヤーがのびのびと挑戦し、長期的に成長できる環境作りに徹すること。これが、本記事が最も強く訴えるメッセージである。

コーチが自身の育成哲学とコーチング技術を常に省み、本記事が示したようなシステム思考と多角的評価に基づくコートマネジメントを実践することで、ユース世代のバレーボールコーチングは、より実りある未来へと繋がるだろう。

関連キーワードタグ

バレーボール指導 | ユース育成 | コーチング技術 | コートマネジメント | システム戦術 | 成長最大化 | 長期育成 | LTAD | 目的志向型ドリル | 戦略的グルーピング | 環境デザイン |